一群年轻艺术家——安雅(来自肯尼亚的摄影师)、里斯(来自威尔士的雕塑家)、金(来自日本的数码画家)和伊莎贝拉(来自阿根廷的街头诗人)——来到了北京,作为MET“丝绸与代码”为题的艺术驻地的一份子。他们的任务很简单:亲身体验中国,融入中国文化,利用最先进的“人工智能口翻”眼镜——实时翻译这跨语境的文化背景,用艺术创作反馈这场旅程的体验。但最初的酷劲很快就遇到挫折了。人工智能的翻译有助于语言,但要了解深度的文化,证明是力有未逮,他们还得努力突破。

这群青年艺术家探索一个传统的胡同庭院,一个需要沉思发想的地方,里斯,雕塑家,在古老的传统和未来蔓延的城市中感受鲜明的对比,努力寻找灵感。他觉得自己像一位局外人,无法把握传统四合院的宁静尊严。摄影师安雅(Anya)试图追逐城市的活力,但她觉得自己的镜头无法捕捉到隐藏在表面之下的情感温度。AI 眼镜给她看了译文,但没有传达出那种感觉。

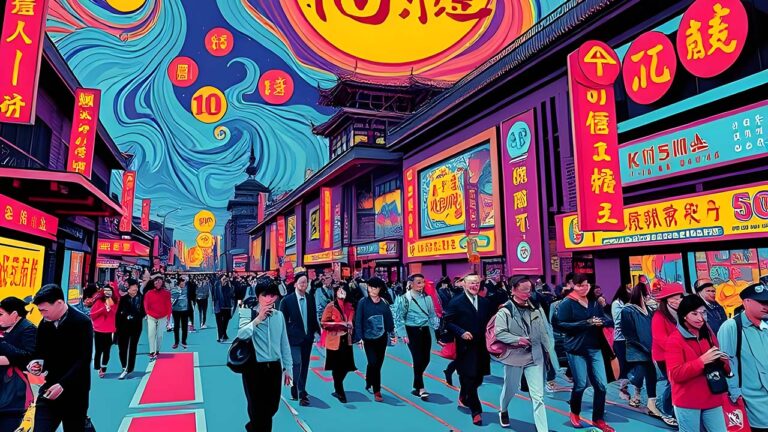

夜晚的街景,霓虹灯和眩丽的邀请,金,数字画家,找到了一个梗。他开始和一群上了年纪的京剧演员混在一起,他们的脸上刻着一幅时间留下的故事痕迹。AI 眼镜翻译他们的手势,他们的声音的细微差别,但金开始感觉出那是音乐,节奏及历史故事。他开始在传统图像上融入数码笔触,创造了过去与未来的融合概念。他明白真正的翻译不是语言,而是同理心。

诗人伊莎贝拉起初感到迷失。她的街头诗歌源于布宜诺斯艾利斯的激情,在北京含蓄式的气氛下显得有些不搭调。然后,她偶然发现了一个隐藏的书法家群体。他们不会说她的语言,但他们画笔的舞蹈,耐心地在宣纸上游移,足以说明这一段跃动的情绪。她开始从城市脉动的方式寻找协韵诗歌——人流、耸立排比的摩天大楼及历史的累积。

Anya在Jin和Isabella的启发下,使用AI解释器,结合理解、文化对比连接等多种表达方式,改变了她的作品视角。她开始拍摄文物周围的人,捕捉两者之间的联系——一位老人微笑着看金的数码摄影,一个孩子指着里斯的雕塑设计图,伊莎贝拉和一个书法家一起大笑。她意识到,这个故事不是关于中国本身,而是关于艺术家们正在搭建的桥梁——一座理解和人类共享的桥梁。

“丝绸与密码”在其当代艺术展览中达到高潮,引起了全世界观众的深刻共鸣。这不仅仅是一种艺术发表展;它证明了文化交流的力量,证明了即使是最先进的科技也不能取代简单的观赏、聆听和与他人交流的意义。丝绸和密码的回声编织了一幅理解的织锦,提醒每个人,世界上的故事虽然千奇百怪,地别千差,但最终都有一条共同的脉络。虽然丝绸和代码可能交织在一起,但最真实的翻译存在于其中。一个共同的交流时刻,一个有见识的眼睛,世界团结在无边无际的天空下。

弥合鸿沟

眼镜闪烁,一种编码的优雅,翻译的文字,一个数字空间。但意义隐藏,一个微妙的痕迹,超越表面,一个更深的拥抱。

院落叹息,一段历史不详,霓虹低语,一段未来灿烂。一千张脸,勇敢无畏,在暗淡的光线中寻找存在。

笔触舞动,生机勃勃的色调,祖先的回声,永恒的艺术。一种无声的语言,重新感受,连接心灵,撕裂世界。

诗人找到了声音,一个低语的恳求,共享的笑声绽放,一座桥腾空。透过编码镜头,人性闪耀,一幅织成的挂毯,沐浴在金光之中。

虽然丝绸和代码可能交织在一起,但最真实的翻译存在于其中。一个共同的时刻,一个有见识的眼睛,世界团结在无边无际的天空下。。

(LKW)